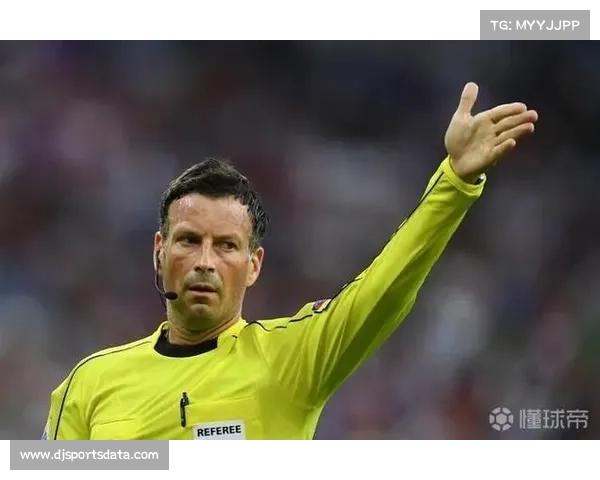

文章摘要:克拉滕伯格(Mark Clattenburg)曾在其裁判生涯中执法过一场极具争议与挑战性的默西塞德德比——利物浦对埃弗顿的比赛。他在那场比赛中做出了一些引发广泛争议的判罚,甚至亲自承认自己“完全搞错了”。正是在那场德比的考验中,他经历了舆论的压力、情绪的考验、技术与心理的挑战,也在反思与批判中持续成长。克拉滕伯格自己表示,这样一场高强度、高对抗、高关注度的比赛让他在裁判能力、自信心、压力控制和职业态度等方面获得深刻提升。本文围绕“克拉滕伯格称执法默西塞德德比经历让自己成长为更优秀裁判”这一核心,从四个角度展开:首先,从技术反思与能力提升来论证其成长;其次,从心理承压与抗干扰能力谈其蜕变;第三,从职业态度与责任感的升华分析其进步;第四,从舆论应对与公众沟通来看其成熟。最后在总结部分回归主题,归纳他在那场德比经历中所获得的成长及其对裁判生涯的深远意义。

那场默西塞德德比因几次关键判罚而成为克拉滕伯格职业生涯中的“污点”之役——他在比赛中没有判给埃弗顿的点球、对部分犯规处理引起争议,他后来坦言自己“搞错了”。citeturn0search0turn0search4 正是这场比赛,让他初次深刻体会到:在高压大赛中,技术判断与视角判断的误差可能带来极大影响。

在事后反思中,他必然逐条回顾自己在比赛中漏判、误判的决策过程——回看录像、与助理裁判、与专家评审交流,逐步查缺补漏。这种技术层面的深度检视,有助于他在类似场景中避免重演错误。

此外,他在后续的比赛中,更加注重对裁判位置、视角转换、队形判断、助理裁判协作等细节的训练与优化。这种由教训反生动力的技术提升,使得他在后续赛事中,能够更加冷静、精准地处理扑朔迷离的场面。

默西塞德德比本身就是高强度、情绪激烈、球迷参与度极高的对阵。对于初登顶级舞台的年轻裁判而言,这种级别的考验,是对心理素质的重大考量。克拉滕伯格在那个比赛中意识到,仅靠技术判断还不够,更重要的是如何在舆论、玩家情绪以及压力中坚守冷静。

在德比之后,他不得不面对球迷、媒体、俱乐部的质疑,甚至曾经受到死亡威胁。citeturn0search0turn0search4 这种极端压力,对心理防线是巨大冲击。然而,他选择承受、反思、坚守,而不是逃避。他在后来赛场中屡次面对高压局面,也逐渐锤炼出更强的心理硬度。

在心理抗压能力的成长上,他学会控制情绪、避免被外部环境所干扰。他不会因球迷喝彩或嘘声而动摇判断,不会因教练抗议或媒体批评而沮丧。他愈发能够在争议声浪中保持内心清醒,从容行使裁判职能。

那场德比不仅让克拉滕伯格体验到裁判判罚的重量,也让他深刻体会到职业职责的严肃性。他意识到,每一个吹罚、每一次红黄牌、每一次点球判定,都会影响比赛结果,甚至球员命运、粉丝情绪。于是一名裁判的态度,就要更端正、慎重。

经过那场德比的洗礼,他在后续裁判生涯中,更加强化职业意识:不追逐名声、不畏惧争议、不为舆论左右,而是始终把公平、规则、比赛流畅性放在首位。这种态度的升华,使得他在很多复杂局面能作出更具原则与稳定的判断。

另一方面,他在后来多次公开谈论那场德比时,坦诚自己的错误、不推卸责任,这种勇于承担、敢于自省的态度,也彰显出一个成熟裁判该有的担当。他不仅为自己总结经验,也为后进裁判提供借鉴。

那场德比之后,媒体与球迷对克拉滕伯格的批判甚嚣尘上。他在公众视野下必须面对指责,也必须维护自己裁判公正性的声誉。这逼迫他在舆论沟通方面成长。

德甲赛程他逐渐学会如何在媒体采访中表达自己的判罚思路、承认错误但不自暴自弃。他在后来的采访中公开反思那场德比的错误,承认自己“完全搞错了”的表述就是典型例子。citeturn0search0turn0search4 这种公开透明的沟通姿态,有助于缓解外界质疑,也能增强公众对裁判制度的理解。

在后续赛季,他更注重在赛后解说或社交媒体中,适度、理性地阐述关键判罚的依据,而不是一味回避或僵硬封闭。这种沟通方式,使其在舆论风浪中显得更有理、更可信,也为裁判和公众之间架起理解桥梁。

总结:

回望那场默西塞德德比,虽然在比赛过程中克拉滕伯格犯下了颇具争议的判罚,他自己也坦诚那是一场“完全搞错”的执法经历。但正是这场极具挑战的高压赛事,成为他裁判生涯中的一次重要转折,让他在技术、心理、态度与沟通多方面获得了深刻成长。

他从那场比赛吸取教训,不断反思、调整与突破;他在后来赛场上展现出更强的抗压能力、更成熟的职业精神、更理性的公众沟通。最终,那场德比经历不仅没有成为他的负担,反而成为他成长为更优秀裁判的催化剂,对其后续裁判生涯产生深远积极影响。